特集 塩ビと技術 レポート3

高周波溶着技術の最前線/精電舎電子工業株式会社

塩ビ製品の製造において、高周波溶着技術は不可欠な加工技術です。精電舎電子工業㈱は高周波・超音波・レーザーという3つの波動エネルギーを駆使した独自製品の深化と、国際規格への対応を進める、溶着・溶断技術のパイオニアです。今回は、代表取締役社長 渡邉公彦氏、営業部長 山本泰裕氏、HF技術チームリーダー 吉沢正太郎氏、営業企画担当 松岸完途氏に精電舎電子工業㈱で扱う高周波ウェルダー装置についてお話を伺いました。

精電舎電子工業株式会社

精電舎電子工業株式会社は1956年の設立以来、高周波溶着技術を中心に、超音波やレーザーなどの波動エネルギーを活用した製品開発・製造を手がける企業である。本社を東京都荒川区西日暮里に置き、プラスチック溶着・溶断装置、超音波応用の金属接合、食品カット装置など、幅広い産業分野向けの装置を開発・製造している。特に高周波溶着技術においては、医療用輸血バッグや自動車内装部品など、高い信頼性が要求される製品で採用されており、国内外で高い評価を得ている。

高周波・超音波・レーザーを使った溶断・溶着

精電舎電子工業㈱は1956年の設立以来約70年にわたり、超音波、高周波、レーザーという3つの波動エネルギーを応用した装置の開発・製造を行っています。

主力製品は、プラスチック用溶着・溶断装置、超音波応用技術の金属接合装置、食品カット装置などです。

超音波溶着では15kHzから40kHzの周波数帯を使用し、素材表面を高速振動させることで溶着・溶断加工を行います。

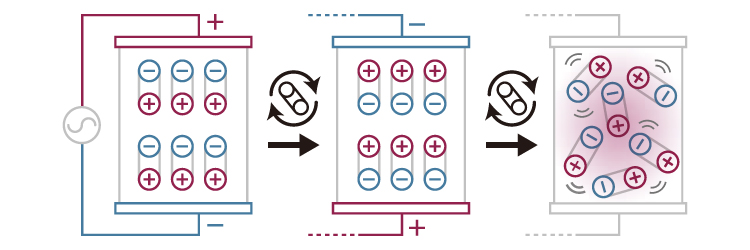

高周波応用技術の高周波ウェルダーでは27MHzの周波数を使用し、材料内部から発熱させて溶着する技術です。塩化ビニルやナイロン・ポリウレタンなど、誘電体(電気を通さない素材)の中でも誘電力率の高い(電場の影響を受けやすい)プラスチックの溶着が可能です。

レーザー応用技術は光エネルギーを利用する技術です。3つの超音波・高周波・レーザー応用技術をそれぞれの特性に応じて使い分けています。

一方、「ヒーターなどの外部加熱での溶着は、溶着面が溶ける前に表面が必要以上に溶けてしまい、糸引きやバリなどが発生します。

それに対して高周波溶着は内部から発熱されるので、表面への熱影響が少なく溶着箇所の見た目が綺麗だという特徴があります」(松岸氏)

様々な分野で応用される高周波溶着

高周波溶着技術は、気密性が高く丈夫な仕上がりになるため、医療用の輸血バッグや救命胴衣など、高い信頼性が要求される製品には必須の技術です。

「高周波溶着と塩ビ素材を組み合わせると、特に溶着面の強度が高くなります。これらの組み合わせでないと、『空気もの』と呼ばれるような製品は仕上げられないと思います。

命に関わる製品の製造では、空気漏れ、液漏れの可能性が極めて低く、安全性が高い溶着技術として重宝されています」(吉沢氏)

その他にも、自動車の内装材やサンバイザー、フロアカーペットなど、様々な製品に採用されているそうです。

国際規格への対応と加工者の課題解決を目指す

精電舎電子工業㈱では、2020年に国際規格CISPR11への対応をしました。これまで日本で製造されている高周波溶着機は、欧米とは異なる周波数を使用してきました。

「今後も電波法に関する国際基準への適合を進め、グローバル展開の領域を広げていきたいと考えています」(山本氏)

また高周波溶着機の技術深化を進めることで、機械を使用する加工業者が抱える課題解決にも取り組もうとしています。

「高周波溶着機を使った製品加工の仕事は海外に流出している現状があります。海外の方が人件費が安いということもありますが、長年プラスチック製品の加工に関わってきた職人さんの不足、高齢化と後継者不足も背景にあります」(山本氏)

高周波溶着は、溶着するシートの厚みや形状など職人的なノウハウが必要な分野だと言います。精電舎電子工業㈱は誰でも安定した品質の加工ができるよう、装置の自動化や制御技術の開発をさらに進めています。

「これまで熟練した職人さんでしかできなかった高品質の加工も、装置を強化することによって誰でもできるようになれば、国内の加工業者の生産効率が向上すると思います。その結果、海外から日本に加工作業が戻ってくることもあるでしょうし、隙間時間で働きたい方に向いた仕事を創出することにつながると思います。今後は作業者の熟練度に依存せずに安定した品質の加工が可能になるような製品開発を進めていきたいと考えています」(渡邉氏)