特集 健康と塩ビ製品 レポート 4

進む「PVCゲル人工筋肉」の研究

「夢のウェアラブルロボット」製品化へ着々。信州大・橋本特任教授に聞く

PVCゲルの人工筋肉(ソフトアクチュエータ)を使って、人に優しいウェアラブルロボット(着るロボット)を開発する。そんな夢の研究を本誌で取り上げたのは、今から5年前(No.95/2015年12月号)。その後、開発はどこまで進んだのか。プロジェクトリーダーの橋本稔信州大学繊維学部特任教授にお話を伺いました。いよいよ製品化目前の段階に!(同教授が社長を務める信州大学発ベンチャーAssistMotion㈱〈長野県上田市〉で取材)

性能バランスの良さ

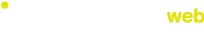

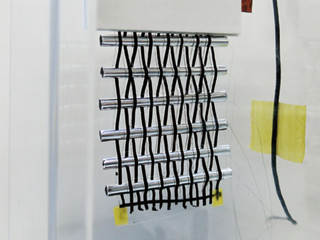

PVCゲルとは、塩ビ樹脂を可塑剤でゼリー状に液体化(ゲル化)した高分子素材のこと。高分子材料の中でも、軽くて柔軟、加工性が良いなどの特性を備えている上、電圧を掛けると陽極の表面に沿って変形(収縮)するというユニークな性質を持っています。この性質を人工筋肉として利用し、人間の動作をサポートするウェアラブルロボットを開発するというのが、橋本教授の研究テーマです。

人工筋肉の開発については、モーターや誘電エラストマー、形状記憶合金など、様々な先端技術を用いた研究が各国で進んでいますが、重量や柔軟性、消費電力、価格などの面でそれぞれ弱点があるのに対し、PVCゲルの人工筋肉は、柔軟、軽量、静音で消費電力も少ないなど、アクチュエータ(駆動装置)として最も性能バランスの優れた素材と言えます。

積層型アクチュエータ

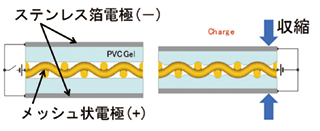

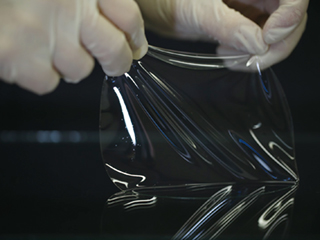

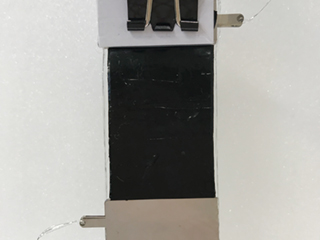

PVCゲルを人工筋肉として実用化するため、橋本研究室ではこれまでに、電極形状や材質の検討を行って、様々な構造のアクチュエータを開発しています。積層型(「積層型アクチュエータの原理」参照)、フィルム状(下の写真❶)、シート状(❷)、撚糸構造(❸)織構造(❹)の4種類で、中でも現在、最も実用化に近づいているのが、積層型アクチュエータ。PVCゲルのシートを積み上げて大きな伸縮を生み出すこの方法は、5年前の取材時にも基礎開発の状況を紹介しましたが、その後、研究が進んで、いよいよ製品展開の段階を迎えようとしています。

腰サポートウェア「heige LS」の試作

その試作品として開発されたのが腰サポートウェア「heige(ハイジ) LS」。昨年作られた初号機に続いて、その改良型となる1号機が今年完成したばかりです。

「『heige』は腰の負担を軽減するサポートウェアで、アクチュエータの用途としては今の社会で最もニーズの多いものと判断して開発した。介護や医療現場をはじめ、農業・建設・運送など、幅広い作業シーンでの利用を考えている。まだ試作段階だが、初号機に比べて、1号機はよりコンパクトになって発生力も向上している。ちなみに、『heige』のネーミングは、先行開発したモーター式のロボティックウェア『curara』とともに、『アルプスの少女ハイジ』から取ったもの」(橋本教授)

『heige』1号機は重量2kg。PVCゲルアクチュエータを設置したプラスチックチューブ2本とコントローラ/バッテリーがワンセットになったショルダータイプ。チューブ底面から伸びたワイヤが大腿部に巻いたベルトに繋がっていて、これが屈曲時に引っ張られることでアクチュエータが起動し、筋力をサポートする仕組みです。

「積層数はチューブ1本当たり200層。最大発生力は110ニュートン(約10kg)、伸縮率は約10%(65mm)で、負荷が重くなるに従って伸縮率が小さくなり、110ニュートンで動かなくなる。つまり生体筋と同じ特性で、それだけ人間に近い自然な人工筋肉と言える。とはいえ、発生力はまだ不十分なので、アクチュエータの改善だけでなく、全体としてより大きな力を出せるような構造を考える」

課題は「低電圧化と量産体制の整備」

「heige LS」は2021年中に発売の予定ですが、残された課題として橋本教授は「低電圧化と量産体制の整備」を挙げています。「消費電力は0.8ワットとモーターなどと比べて圧倒的に少ないが、電圧が数百ボルト掛かる。これを一ケタ少なくしたい。今のところ、半分程度に減らせるところまで進んでいる。量産化については、いま研究室で手作りしているPVCゲルを製造してくれるメーカー、装置の組立メーカーを探して、パートナー関係を構築することが重要になる」

2008年、信州大学繊維学部の中でスタートしたPVCゲル人工筋肉の研究。2017年には、製造・販売の組織としてAssistMotion(信州大学発ベンチャー認定企業)が設立されるなど、事業化へ向けた足取りは着実に進展しています。

橋本教授は「PVCゲルの人工筋肉はアイデア次第で多様な製品化の可能性がある。将来的には、いろいろなメーカーと組んで応用製品のメニューを広げ、我々が各社にアクチュエータを供給していく、ということが出来るようになることを期待している」と、意欲を燃やしています。