インフォメーション 3

SNSタイアップ広報・第六弾塩ビと難燃性

広く世間一般に向けて、塩ビに対して「正しく理解」してもらうことを目的に、2年前から塩ビ工業・環境協会(VEC)はSNSタイアップ広報を始めました。今まで回数を追うごとに読者数は増加しており、第5弾【塩ビの可塑性】(6/30公表)からは、塩化ビニル環境対策協議会(JPEC)の事業として取り組んでいます。今回は【塩ビの難燃性】をテーマに第6弾を9/30に公表しましたので紹介します。

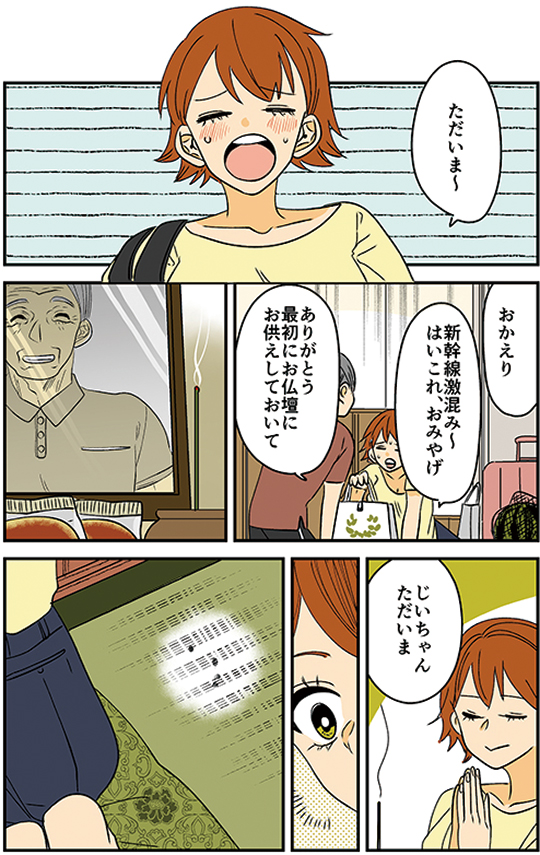

(タイトル:―「わぁああ! ロウソクが倒れた!」慌てて火を消すと? 「買っておいてよかった」―)

塩ビ(PVC)は、プラスチックでありながらその重量の約60%が天日塩に由来する塩素で構成されています。ポリエチレン(PE)やポリスチレン(PS)などに代表されるプラスチックは、その重量のほぼすべてが化石資源を原料としており、図1に示したようにバーナーの炎で着火してやると試験片はよく燃えます(図1、左=ポリエチレン、中央=ポリスチレン)。これに対して、塩ビは試験片が炎の中にある間は燃焼するのですが、一旦、試験片を炎から出すと自然消火します(図1右)。この性質を自己消火性といい、塩ビは汎用プラスチックでありながら、他のプラスチックとは燃焼挙動が大きく異なります。この燃え難い特性に加え、加工性や意匠性に優れる事から塩ビはみなさんの居住空間(インテリア)に多く使用されています。

一般的な建物火災では、火災発生から5~10分程度で、室内温度は約500℃に、更に火炎の拡大につれて1,100~1,200℃にもなるそうです。しかし、出火直後の「初期段階」であれば炎は小さく、消火器などによる「初期消火」が可能と言われています。

居住空間に難燃性の材料を使用することは、万が一の出火を起り難くすると共に、出火直後の炎の拡大を遅らせ、「初期消火」を行なう時間を増やす=消火の可能性を向上させるとも言えます。

今回のSNS広報では、塩ビの特長=難燃性を紹介しています。漫画家 岡野く仔氏によるマンガと解説文の2段構成で、スッと読めるように工夫していますので、是非ご覧ください。

https://grapee.jp/2048325

なお、居住空間に燃え難いものを取り入れることは重要ですが、防火には火の扱いに十分に気を付ける事と初期消火が大切です。