リサイクルの現場から

茨城県・清田商店の塩ビ管リサイクル事業

得意の微粉砕技術を生かして、高付加価値の再生原料にリサイクル

㈲清田商店(西村幸人社長/本社=茨城県笠間市)は、かつて塩ビ製卵パックのリサイクル拠点として中心的な役割を担ったこともある、塩ビ業界の長年のパートナー。現在は、得意の微粉砕技術を生かして塩ビ管のリサイクルに取り組む同社を訪ねて、改めて事業の現況と課題などを取材しました。

塩ビ管や土木シートの原料に

1984年(昭和59年)の創業以来、塩ビのリサイクル一筋に生きてきた清田商店。1994年には、塩化ビニルリサイクル推進協議会(当時)の塩ビ卵パックリサイクル事業に協力、その指定工場として大きく貢献した後、90年代末からは塩ビ管のリサイクルに進出し、現在も塩ビ管リサイクルをメインに積極的な活動を展開しています。

「途中、塩ビ離れの時代やリーマンショックなど、事業の継続が危ぶまれるような苦境も経験したが、その都度事業の見直しを行いながら何とか乗り越えてきた」(西村社長)

現在、同社が取り組んでいる塩ビ管リサイクルの内容は、大手塩ビ管メーカーの工場廃材を買い取り、粉砕〜微粉砕して、塩ビ管や他の製品(土木シート、畦シートなど)の原料として販売する、というのが基本。また、近年は塩ビ管メーカーの受託加工にも力を入れており(後述)、この分はほぼ全量、塩ビ管の原料として委託メーカーに引き取られます。

年間の取扱量はおよそ1,300トン。うち約500トンが委託加工、残りの約800トンが売却となっています。輸出は行っていません。

他社にはない微粉砕技術

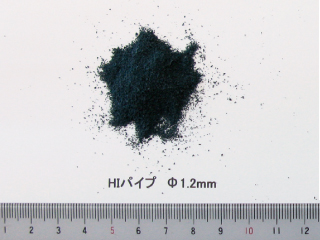

塩ビ管のリサイクルを進める上で同社の強みとなっているが、他社にはない微粉砕技術です。微粉砕機は卵パックのリサイクルを始めるのに際して導入したもので、ローターの歯を高速回転させることにより、通常の塩ビ管は元より、HI管(耐衝撃性塩ビ管)のような粘りの強いものでも、1mm程度のサイズに微粉化することができます。

「微粉砕するとバージン材と同程度に加工しやすくなる。溶けやすく、攪拌して他の樹脂と混ぜ込むことができるので、パイプ以外にも用途が広がり、再生原料としての付加価値が上がる。日本ではペレット化しているリサイクル会社は多いが、ここまで微粉化できる技術を持っているのは当社以外にない」(西村社長)

大変なのは、むしろ前処理の切断作業のほうで、「硬いパイプだとカッターの刃こぼれが激しい。粉砕は1日4トン出来ても、切断は1人1日掛かりでせいぜい1トン」とのことです。

塩化ビニル管・継手協会のサイクル協力会社

最近の事業の状況について、西村社長は「塩ビ管メーカーが自社でリサイクルすることが多くなったせいで、我々まで原料が入らなくなっている。取扱量は最盛期に比べて半減しており、今は大変苦しい時期だ。委託加工に力を入れているのもこの減少を補うためで、メーカーが自社でリサイクルし切れない分を、委託加工という形で処理させてもらっている」と説明します。

同社は、2019年12月から塩化ビニル管・継手協会のリサイクル協力会社になっており、今後は市中回収品を扱うことで原料の増加も期待されますが、取締役の高橋誠購買部長は、「現場としては最も大変なのが仕分け作業。工場から出るものでもテープや紙などの異物混入は避けられない。市中品だとそういうことがさらに増えると予想されるので、機械に入れるまでの仕分けがより重要になる」と、新たな取組みに気を引き締めています。

用途開発と環境教育

「とはいえ、リサイクルは社会的責任も大きい。協会の事業に参加したのはそういう思いもあってのことで、市中回収品は汚れもあって難しいかもしれないが、逆にそういうものでもきちっとリサイクルすれば使えるということを示したい」西村社長はそう述べた上で、用途開発と環境教育の2つを、今後の課題として指摘しています。

「塩ビは硬質も軟質もあって使い勝手のいい素材であり、用途は幅広い。今プラスチックリサイクルの必要性は高まりつつあると思うが、それに対して我々の側から何を提案できるのか、関係業界全体で知恵を絞っていく必要がある。あとは、小学校の授業の中でリサイクルの有用性を教えていくこと。時間は掛かるが、10年20年のスパンで意識改革に取り組んでいかなければならない」